2023 La Fascinación del Populismo. Razones y sinrazones de una política actual. Israel Covarrubias.

Introducción

Introducción

El regreso del populismo al plano político global es un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de la democracia. Es el fenómeno político más debatido en los últimos años, por lo que ha llamado la atención de la ciencia política, la sociología política y otras áreas contiguas a los estudios políticos. Por ejemplo, en el congreso de la International Political Science Association (IPSA), la organización mundial de mayor prestigio en el campo de la ciencia política, que tuvo lugar en 2018 en Australia, la sesión plenaria fue titulada “Challenging the Borders of Liberal Democracy: The Global Rise of Populism”, lo que confirma la atención que el fenómeno levanta en la sede académica.

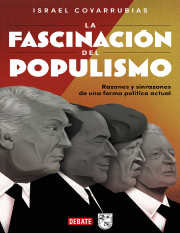

La imagen que evoca nos lleva de inmediato a la identificación de personajes polémicos que están en boca de todos los interesados en la política actual, como Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orbán, Beppe Grillo, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Evo Morales, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Rafael Correa, Pedro Castillo, Andrés Manuel López Obrador, entre otros. En un segundo momento, el populismo dibuja una serie de formaciones partidistas, con o sin estructuras territoriales fuertes, vinculadas directamente con algunos de los líderes que las dirigen, como el caso de Podemos y Vox en España, el Movimento 5 Stelle en Italia, el Rassemblement National en Francia, Syriza en Grecia, Morena en México, el Partido Justicialista en Argentina, Perú Libre en el país andino, etcétera. La palabra también indica fenómenos inéditos como el Brexit en Inglaterra, el surgimiento del activismo nativista armado en Estados Unidos y el crecimiento de las formaciones partidistas neofascistas en Europa así como en América Latina. El campo histórico de su desarrollo es amplio, y en parte está concentrado en diversas experiencias nacionales, principalmente en Europa, América Latina, Estados Unidos y en menor medida Asia.

El populismo ejerce una intensa presión en la democracia para empujarla a un terreno político inestable donde juega con maestría. Después de los debates y la atención académica que el fenómeno de la democratización generó en la transición del siglo XX al XXI, es el populismo el que ha adoptado una suerte de centralidad en los estudios sobre el cambio político, particularmente porque, en todos los casos donde tenemos gobiernos populistas, su ascenso al poder fue gracias a elecciones y mecanismos democráticos. De hecho, el populismo acompañó la conclusión de varios de los procesos de democratización que tuvieron lugar hacia finales del siglo XX en diversas latitudes. En efecto, se puede discutir qué tan democráticos, competitivos y pluralistas son los sistemas políticos específicos donde se desarrollan los populismos como para que sea the only game in town y no una opción entre otras. Pero esto es otra cuestión que no abordaremos en este libro. Desde este punto de vista, es un efecto de la particular manera en que se ha desarrollado esa transición de siglo en el ámbito nacional y regional. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso latinoamericano, distintas experiencias de populismo ya estaban presentes hacia finales de los años noventa del siglo XX en Venezuela, a las que se agregaron Bolivia, Ecuador y Argentina a comienzos de nuestro siglo (por no hablar de los populismos clásicos en la región durante la primera mitad del siglo pasado en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú), no es sino hasta la segunda década del siglo XXI cuando el asunto deviene en un problema de gobierno, sobre todo por el incremento de ofertas partidistas declaradas como populistas, y más aún, después del ascenso y caída de Donald Trump en Estados Unidos, que funciona como un caso límite. Para dar una muestra del gran universo que abarca el fenómeno, hasta el año 2020, solo en la Unión Europea se tenían identificados 52 partidos políticos considerados populistas o neopopulistas en prácticamente todos los países que componen la región. De aquí que sea necesario abrir un debate en torno a algunas direcciones que el fenómeno ha generado a nivel global, en un intento por sobrepasar el uso convencional o “de moda” que la palabra convoca en el terreno académico y más allá de él. Lo importante es no congeniar con la reacción precipitada de que el populismo es un fenómeno negativo para la democracia. En efecto, es un fenómeno contrademocrático, pero la constatación no explica su permanencia y las rápidas transformaciones que imprime a la primera.

La discusión sobre el populismo como forma política global es, en realidad, el umbral de entrada a un debate mayor que exige una reflexión acerca del significado (qué quiere decir) y el alcance (qué efectos produce para la vida en común) de esta forma política para la democracia. Evidentemente no estamos hablando de la forma democrática heredada del siglo XX, sino de aquella que camina a través de un legado “ruinoso” y discontinuo hasta llegar a nuestro siglo XXI, corroborando que toda herencia política no puede ser posible sin pérdidas.

Para comenzar, el populismo es una suerte de “estado de ánimo” de la experiencia democrática reciente. Sin duda, un estado de ánimo relevante, aunque no sea el único pathos presente en la vida pública de la democracia. Al mismo tiempo existe un estado de ánimo melancólico vinculado simbólicamente a la pérdida biográfica y sistémica que sobreviene luego de habitar los restos de un mundo que ya no es, pero que aún está vinculado con la experiencia y el ánimo que la tercera ola de la democratización produjo en las dos últimas décadas del siglo pasado. En muchos de sus aspectos esenciales, este último es un ánimo anclado al ethos liberal- democrático, el cual funciona bien en los seminarios de estudios avanzados, aunque su realización empírica sea difícil de escampar en las múltiples realidades de lo social en las democracias.

Ahora bien, el problema —si es que existe realmente uno— no son la presencia del populismo en la política actual ni la fascinación que produce, similar a la que provoca el vértigo frente al vacío, sino que, como subrayaré a lo largo del libro, su apertura exige no perder de vista el debate sobre el ángulo irrepresentable de lo político. En realidad, la cuestión con el populismo es lo que produce con la diseminación de sus propósitos. Es decir, preocupa su impacto y la transformación que imprime sobre las formas actuales de legitimación política; así como la exacerbación de la emocionalidad y los sentimientos de frustración, donde fortalece el componente de la intolerancia de los ciudadanos al fracaso en las sociedades democráticas, por los resultados mediocres de la economía y la política; o su efecto en el diseño radical de las políticas públicas a través del “legalismo discriminatorio”, donde encontramos el ataque político al sistema legal para modificar radicalmente el andamiaje constitucional del Estado, con el objetivo de alcanzar determinados fines, como la consolidación de un nuevo sistema clientelista, la reducción del pluralismo o “la total protección de la ley” para aquella parte del pueblo que lleva al populista al poder. También está el uso político de la ley que hace el gobierno en contra de los actores que son considerados enemigos políticos, en la medida en que “pueden ser sospechosos de trabajar en contra del pueblo”. En su conjunto, estas formas de actuación del legalismo discriminatorio pueden ser identificadas con un fenómeno clásico del poder, que es el de “apartarse de la regla del derecho”. Con mucha probabilidad, esta es una clave de lectura oportuna para América Latina, dado el diseño presidencialista de sus democracias.

Además, la preocupación está causada por la activación de viejos fantasmas xenófobos, más claro entre los populismos de las derechas, que traducen vocaciones persecutorias donde hay una excitación continua de los miedos autóctonos, como sucedió en un momento clave de la campaña electoral de Donald Trump, con la retórica de los bad hombres. Por otro lado, en el ámbito de seguridad adopta la forma de populismo penal, en el que tenemos una insistencia sobre el incremento de la inseguridad por parte de los políticos profesionales y la televisión, lo que hace que la atención sobre él se desarrolle con rapidez. La consecuencia de esta situación es la convicción público-institucional de que el crimen dentro de la sociedad decrecerá si las “pulsiones represivas” son liberadas para que hagan su trabajo en las calles, porque esas fuerzas están convencidas de que la amenaza al orden social viene de los individuos en los espacios sociales más desfavorecidos.

Lo anterior manifiesta una serie de problemas de corto y largo plazo. Pero casi siempre nos quedamos con las preocupaciones más próximas, y pensamos poco en los problemas que la situación genera en el terreno mediato. El fenómeno del populismo es un campo de lucha de los desajustes de la democracia como experiencia global, y de las vindicaciones políticas nacionales, que cada día cobran más fuerza en el aseguramiento del individualismo frente a lo común de la forma general de la democracia.

La comprensión de nuestra actualidad política exige una distancia analítica y un cambio de posición del observador para no perdernos en el bosque narrativo de los fenómenos que se estudian, lo que lleva a pensarlos a partir de recuperar sus dislocaciones temporales. Así, el populismo no es la excepción, ya que está presente como una actualidad “inactual”, en la medida en que acompaña a la democracia desde hace mucho tiempo. Es una suerte de presencia interna fuerte respecto a ella, pero también es una ausencia presente a lo largo del desarrollo político democrático desde las últimas décadas del siglo XIX, cuando nace como movimiento político, primero con los naródniki en la Rusia de los años setenta de ese siglo, y luego con el movimiento de los granjeros en Estados Unidos, aglutinados alrededor del People’s Party.

En los últimos años, hay quienes sostienen que el populismo es la manifestación de un malestar, en analogía a lo que hace una década se decía cuando hablábamos de la desafección de la democracia, donde la apatía y el abstencionismo sintetizaban bien la situación en aquel momento. Lo que perdemos de vista es el hecho de que se adapta de manera adecuada a la aceleración del tiempo de la política, la comunicación y la tecnología de nuestros días. Es un fenómeno anclado a un régimen de historicidad basado en un orden temporal definible como presentismo, una concepción del tiempo donde el inmediatismo pesa más que la proyección de largo plazo, que es marginado del mismo modo que aquel pasado concomitante a la idealización de la llamada “Gran Política” del siglo XX. En la concepción inmediatista, el pasado termina siendo una mera construcción retórica que permite la invención de un origen ad hoc a la coyuntura. En un contexto de presentismo y comunicación exponencial, donde el deseo de vivir en la actualidad provoca que olvidemos los dislates de la semana, de los meses y de los años pasados, todo se vuelve posible en la democracia: tanto que pueden llegar al poder no los mejores, al contrario, los peores. La discusión sobre si determinadas formas democráticas están derivando en formas kakistocráticas sigue abierta, y es oportuna para el estudio del populismo.

¿El populismo está colocado abiertamente en contra de la democracia? Me parece que solo en parte. Es decir, es necesario criticar al populismo para afirmar la democracia, aunque paradójicamente esta última adquiera una forma populista que la hace palidecer y, por momentos, tambalearse. De cualquier modo, la pregunta de si el populismo es el contrario de la democracia está en el aire. La conjugación, en efecto, es inquietante, y quizá por ello de manera precipitada se dice que no es posible pensar el desarrollo de la democracia en los próximos años mediante el espejo del populismo. Al contrario, quisiéramos que desapareciera de una vez por todas de la escena política global.

Los hechos están caminando en otra dirección. Por ello, sostengo que el populismo es la patología política contemporánea más relevante para el estudio empírico de las dinámicas del poder. Esto quiere decir que es una forma política que estructura su campo de acción a través de una continua puesta en escena del “arte de lo político”, sobre todo en contextos de fluidez social, donde aparecen como constantes un conjunto de actitudes y prácticas que intentan hacer suya la idea de la innovación, la cual puede derivar en la convicción de que la llegada al poder de esta forma política es justificable porque es necesario cambiar la dirección de la política y la economía, aunque sea “a cualquier costo”.

Este libro ha sido pensado como un “libro de combate”, en el sentido que imprime Pierre Bourdieu a la acepción de pasar del pedestal académico platónico “al campo de batalla” del tiempo político en el que vivimos. El libro pretende discutir algunos ángulos de los efectos que ha tenido el ascenso del populismo para la democracia, concebida como una idea política “fuerte”. De hecho, como lo señalan dos estudiosos del fenómeno,

es solo dentro del campo de historicidad de la democracia moderna y de sus derivaciones nacionales donde es posible hablar de populismo. En las páginas siguientes, el lector encontrará una propuesta de lectura propia, si se quiere, modesta, que pretende analizar, por medio de las herramientas que nos ofrece la teoría política, algunas líneas generales de los populismos “realmente” existentes en el actual concierto de naciones.

Desde hace varios lustros, los políticos que vivían para la política están reducidos a un segundo plano. Hoy nos encontramos en un campo político colonizado por los políticos que viven de la política. Esta distinción, como el lector puede advertir, no es sintáctica, es de fondo. El mundo de la política real de la democracia ya no está representado por aquellos liderazgos responsables que una vez hicieron de esta forma de gobierno un momento relevante para las sociedades contemporáneas, sobre todo para aquellas que salían de la experiencia de las grandes guerras del siglo XX. Esto no quiere decir que el pasado sea mejor que el presente. Sugiere que asistimos a una quiebra en la ley de la filiación de esa herencia política desarrollada y, al mismo tiempo, agotada en modo gradual a todo lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. El resultado aún está por verse en toda su magnitud, ya que apenas alcanzamos a mirar los atisbos de sus primeros impactos para la organización y legitimación del régimen democrático.