La adicción al poder. Reelección o No Reelección. Segunda Parte.

El Congreso de la Unión designa presidente provisional a Adolfo de la Huerta para que termine el periodo constitucional que deja inconcluso Carranza y que terminará el 30 de noviembre de 1920.

El Congreso de la Unión designa presidente provisional a Adolfo de la Huerta para que termine el periodo constitucional que deja inconcluso Carranza y que terminará el 30 de noviembre de 1920.

En la nueva situación los candidatos a la presidencia son Obregón y Robles Domínguez. Gana Obregón para el periodo del 1º de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924.

A mediados de 1923, para suceder a Obregón, lanzan sus candidaturas el general Calles, Adolfo de la Huerta (que había sido presidente interino) y el general Ángel Flores (que morirá envenenado en 1926). De la Huerta, que era secretario de Hacienda, es acusado de desfalco, tiene que comparecer ante los Senadores y aunque sale absuelto, finalmente se rebela ante la intención de Obregón de imponer a Calles y establece su gobierno en Veracruz. El movimiento "delahuertista" contra Obregón y Calles cunde por todo el país y agrupa a generales muy destacados. Obregón se pone al frente del ejército para combatir a los sublevados. Calles suspende su candidatura para también tomar las armas en contra de los rebeldes, quienes después de tres meses de sangrienta lucha son derrotados. Muchos generales son fusilados, otros son desterrados. Calles reanuda sus giras, y eliminado De la Huerta, gana las elecciones. El 1º de diciembre de 1924, el general asume la presidencia de la República.

La adicción al poder. Reelección o No Reelección. Primera parte

¿Cuánto tiempo basta para hacer un buen gobierno? ¿Qué tanto vale la experiencia que se pierde con la renovación de los cargos públicos?.

¿Cuánto tiempo basta para hacer un buen gobierno? ¿Qué tanto vale la experiencia que se pierde con la renovación de los cargos públicos?.

Aunque el origen de la democracia tiene profundas raíces en el tiempo, en estricto sentido, el gobierno democrático constitucional moderno nace a fines del siglo XVIII como resultado de las revoluciones francesa y norteamericana y como expresión de la lucha contra el absolutismo.

Es la culminación de la idea del poder político controlado y limitado por una Constitución que establece la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial y la división de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos estatales y municipales, así como la rotación en los puestos de elección popular para impedir la perpetuación en el poder y la protección de los derechos del ciudadano frente a los excesos del gobierno. Se trata así de establecer un régimen democrático en donde nadie tenga suficiente poder para dominar a los demás, ni sea tan débil como para ser dominado.

Democracias sumidas en la desigualdad. Entrevista con Carlos Elizondo Mayer-Serra*

Ariel Ruiz Mondragón.

Ariel Ruiz Mondragón.

En el siglo XIX Alexander von Humboldt escribió en su Ensayo político del reino de la Nueva España una frase lapidaria: "México es el país de la desigualdad. Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población".

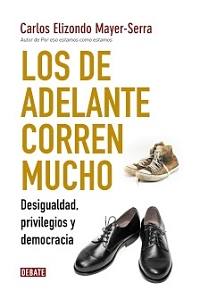

Por supuesto esa situación no es exclusiva de México sino que se extiende por varias regiones del mundo. Ahora, 200 años después de Humboldt, en su libro Los de adelante corren mucho. Desigualdad, privilegios y democracia (Debate, 2017), Carlos Elizondo Mayer-Serra expresa: "América es la región con la peor distribución del ingreso del mundo, donde los de atrás se rezagan más".

En su libro el autor hace una extensa revisión de las condiciones y evolución tanto de la desigualdad como de los privilegios de las élites de nuestro continente, así como su relación con la democracia. Así, encuentra que "los que van adelante corren más rápido y gracias a ello van ampliando sus privilegios".

Sobre ese libro charlamos con Elizondo Mayer-Serra (Ciudad de México, 1962), quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Ha sido profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (del que también fue director) y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha colaborado en publicaciones como Nexos, Letras Libres, Excélsior y Reforma.

Guardia Nacional

Introducción

Introducción

Si “militarizar” es el proceso continuo de “acudir a las Fuerzas Armadas para combatir las amenazas internas a la seguridad ciudadana”, como el crimen organizado, entonces debemos concluir que el país está militarizado desde hace dos décadas, cuando se recurrió a las Fuerzas Armadas para declarar una guerra contra las drogas, sin un plan eficaz ni una estrategia efectiva, a juzgar por los resultados ya bien conocidos (incremento de violencia, ejecuciones, personas desaparecidas, desplazamientos forzados, adicciones y delitos de alto impacto).

En este sentido, la iniciativa de crear una Guardia Nacional está lejos de ser el detonador o el gatillo de un proceso de militarización en el país. Al contrario, es una propuesta para encauzar, redirigir y dar organicidad a la lucha contra la inseguridad y la violencia, desde bases constitucionales e institucionales más sólidas.

De inicio, la Guardia Nacional es una figura que está contemplada en dos constituciones sucesivas, las de 1857 y 1917, sin que se hayan desarrollado sus capacidades legales, institucionales, organizativas y presupuestales como cuerpo de seguridad. No es un invento; es una figura prevista, pero no desarrollada.

Se reanuda el pago de la deuda externa; pero la confabulación contra México ya había madurado: iniciará la intervención francesa

28 de Noviembre de 1861

28 de Noviembre de 1861

Benito Juárez ordena la reanudación de pagos de la deuda externa para evitar que la suspensión de dichos pagos sea tomada como pretexto para la intervención.

Hace algunas semanas, representantes de España, Francia e Inglaterra se reunieron en Inglaterra para hacer en conjunto sus reclamaciones a México por la suspensión de pagos decretada anteriormente. Los acuerdos a los que llegaron serán conocidos como Convención de Londres.

Cuando en agosto anterior, fue conocida en Europa la ley juarista de suspensión de pagos, expedida el 17 de julio, Inglaterra, Francia y España reaccionaron aliándose para exigir la derogación de dicha ley y exigir el pago de las obligaciones. Después de múltiples negociaciones, España aceptó la propuesta de Inglaterra, y en apariencia Francia también lo hizo. Esta propuesta consistió en realizar una acción conjunta con el compromiso de no adquirir territorio, no intervenir en los asuntos internos de México y para no chocar con Estados Unidos, invitar a participar a los norteamericanos. El pacto conocido como “La Convención de Londres”, fue firmado el 31 de octubre pasado.

El 22 de noviembre pasado, todos los diputados al Congreso rechazaron las propuestas de Charles Wyke, ministro inglés en México. Al día siguiente, se derogó la ley de 17 de julio. Mientras, Wyke presentó al gobierno un ultimátum en el que exigía la derogación de esa ley y también daba a conocer la designación de comisionados del gobierno británico para administrar los ingresos aduanales, que estaban facultados para reducir las cuotas arancelarias en cincuenta por ciento.

Más artículos…

Página 24 de 46